El deseo de Arnold para su 93 cumpleaños era sincero: escuchar la risa de sus hijos llenar su casa por última vez. La mesa estaba puesta, el pavo asado y las velas encendidas mientras los esperaba. Las horas se prolongaron en un doloroso silencio hasta que llamaron a la puerta. Pero no era a quien había estado esperando. La cabaña al final de Maple Street había visto días mejores, al igual que su único ocupante. Arnold estaba sentado en su sillón desgastado, el cuero agrietado por años de uso, mientras su gato atigrado Joe ronroneaba suavemente en su regazo. A los 92 años, sus dedos no eran tan firmes como solían serlo, pero aún así encontraron su camino a través del pelaje naranja de Joe, buscando consuelo en el silencio familiar.

La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre fotografías que contenían fragmentos de una época más feliz. “¿Sabes qué día es hoy, Joe?” La voz de Arnold tembló mientras buscaba un álbum de fotos polvoriento, sus manos temblaban no solo por la edad. “El cumpleaños del pequeño Tommy. Tendría… déjame ver… 42 años ahora”. Pasó las páginas de recuerdos, cada una como un cuchillo en su corazón. “Míralo aquí, sin esos dientes delanteros. Mariam le hizo esa torta de superhéroe que tanto quería. ¡Todavía recuerdo cómo se le iluminaron los ojos!” Su voz se quebró.

“Él la abrazó tan fuerte ese día, que le manchó todo el hermoso vestido con glaseado. A ella no le importó en absoluto. Nunca le importó cuando se trataba de hacer felices a nuestros hijos”.

Cinco fotografías polvorientas se alineaban en la repisa de la chimenea, las caras sonrientes de sus hijos congeladas en el tiempo. Bobby, con su sonrisa desdentada y las rodillas raspadas por incontables aventuras. La pequeña Jenny estaba de pie agarrando su muñeca favorita, a la que había llamado “Bella”. Michael sostenía con orgullo su primer trofeo, los ojos de su padre brillaban de orgullo detrás de la cámara. Sarah con su toga de graduación, lágrimas de alegría mezcladas con la lluvia primaveral. Y Tommy el día de su boda, tan parecido a Arnold en su propia foto de boda que le dolía el pecho.

“La casa los recuerda a todos, Joe”, susurró Arnold, pasando su mano curtida por la pared donde todavía había marcas de lápiz que marcaban la altura de sus hijos. Sus dedos se demoraron en cada línea, cada una de ellas con un recuerdo conmovedor. “¿Esa de ahí? Es de la práctica de béisbol de Bobby en el interior. Mariam estaba tan enojada”, se rió entre dientes con lágrimas en los ojos. “Pero no podía permanecer enojada cuando él le dirigía esos ojos de cachorrito. ‘Mamá’, decía, ‘estaba practicando para ser como papá’. Y ella simplemente se derretía”.

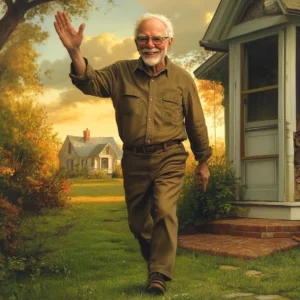

Luego se arrastró hasta la cocina, donde el delantal de Mariam todavía colgaba de su gancho, descolorido pero limpio. “¿Recuerdas las mañanas de Navidad, amor?”, le habló al aire vacío. “Cinco pares de pies corriendo por esas escaleras y tú fingiendo que no los escuchabas echando un vistazo a los regalos durante semanas”. Arnold se dirigió entonces al porche. Los martes por la tarde solían sentarse en el columpio y observar a los niños del vecindario jugar. Sus risas le recordaban a Arnold los días pasados, cuando su propio jardín estaba lleno de vida. Hoy, los gritos emocionados de su vecino Ben interrumpieron la rutina.

“¡Arnie! ¡Arnie!”, Ben prácticamente saltó por el césped, con la cara iluminada como un árbol de Navidad. “¡No te lo vas a creer! ¡Mis dos hijos van a venir a casa para Navidad!”. Arnold forzó sus labios a formar lo que esperaba que pareciera una sonrisa, aunque su corazón se desmoronó un poco más. “Eso es maravilloso, Ben”. Sarah va a traer a los gemelos. ¡Ya están caminando! ¡Y Michael va a venir en avión desde Seattle con su nueva esposa!”. La alegría de Ben era contagiosa para todos, excepto para Arnold. “Martha ya está planeando el menú. Pavo, jamón, su famosa tarta de manzana…”

“Suena perfecto”, logró decir Arnold, con la garganta apretada. “Como hacía Mariam. Se pasaba los días horneando, ¿sabes? Toda la casa olía a canela y a amor”. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, con el viejo teléfono de disco frente a él como una montaña que escalar. Su ritual semanal se hacía más pesado con cada martes que pasaba. Marcó primero el número de Jenny.